近日,市委市政府決定把白鷺洲西公園打造為“愛心公園”,6月5日以來,市“愛心廈門”建設工作領導小組辦公室通過廈門日報面向全社會征集“愛心公園”“愛心雕塑”的建設創意、素材、設計等“好點子”“金點子”,不僅得到市民朋友的熱烈響應,還有不少外地讀者踴躍來信,許多雕塑藝術家也紛紛來稿,各種意見建議紛至沓來,有的建議還在專家、市民中引發熱烈討論。“‘愛心雕塑’設計制作的呈現效果應該符合白天+黑夜的觀賞性,結合時下流行的光影技術,讓‘愛心雕塑’‘活’起來,更具生命力、藝術性與互動性。”熱心市民提出,希望在“愛心公園”建設中加入更多互動元素。

在不少市民來信中,“互動”成為頻繁出現的關鍵詞,一些來稿作品也紛紛強調“互動”與“情感”。市民黃惠玲提議,可以在“愛心公園”中設置一些歷史名人、偉人雕塑,并通過技術手段實現互動,比如跟這些人物雕塑握手時“彈出”相關的警句名言等等。這些建議在許多關注“愛心公園”建設的專家和市民中引發熱議。廈門大學藝術學院副院長吳榮華認為,藝術與生活息息相關,從市民角度出發的互動需求可以給藝術家以啟發。“從創作的角度考慮,雕塑作品也需要適合當代潮流、適應廈門本土、適配群眾審美,使天地人三者合一。

”吳榮華建議,可以從化整為零的思路入手,設計相對溫馨、分散的小型“愛心雕塑”,點綴在公園各個角落,與市民產生更多互動。“看到征集啟事后,我也開始創作,目前一件立體‘愛心雕塑’還在設計當中。”廈門本土雕塑藝術家王鷺鷹說。對于利用光影技術增加雕塑互動感的建議,王鷺鷹也表現出較大的興趣。“風吹‘葉’動、人過‘花’開等風動雕塑、感應雕塑的設計在世界范圍也比較流行,這種互動讓不同年齡層次的受眾都能感受到其中的情感脈絡。

”王鷺鷹還認為,一個好的雕塑作品也需要傳統文化作為支撐,“講好廈門故事、挖掘傳統文化、延續文化自信,才能經得起時間的推敲和考驗,讓它成為本地人和外地游客都想來‘打卡’的地標性建筑、雕塑。”“‘愛心公園’可以考慮規劃設立愛心集市,形成一個城市品牌窗口…”有多位市民在郵件中提出,希望在“愛心公園”設置愛心窗口,聘請殘障人士,創造就業條件。市民宋名揚認為,每晚逛公園都有機會獻愛心,也讓公益深入到市民的生活中去,不斷增加城市溫度。

對此,筼筜湖保護中心主任魏道軍表示,這種助燃愛心氛圍、匯聚向善之光的想法值得鼓勵,其實,正如市民所提議的,類似的愛心文化、愛心志愿服務早已廣泛傳播、不斷深入到我們身邊。據本報6月1日A14版《廈門“愛心屋”建設實施方案發布》報道,為促進廈門殘疾人就業增收,全市現已開業38家“愛心屋”售賣殘疾人手工藝品、愛心商品等,為符合相關條件的殘疾人提供崗位,幫助殘疾人自立自強。

不僅本地市民熱烈響應,不少外地讀者也踴躍來信、熱情提議。一位來自湖北省荊州市的讀者趙暉發來郵件:“是否可以在‘愛心公園’中全面進行無障礙設施改造和智能化系統建設?”他提議,在公園的每個主要門口、洗手間等地都專門設置無障礙通道,此外再規劃一條專門的指引性盲道,并加設一整套無線引路發射裝置,殘疾人可以在公園入口處免費領取一套專門的信號接收裝置,在公園內游玩時就可以根據殘疾人的位置,享受系統智能化的一系列公園景點介紹、路線規劃等提示服務。

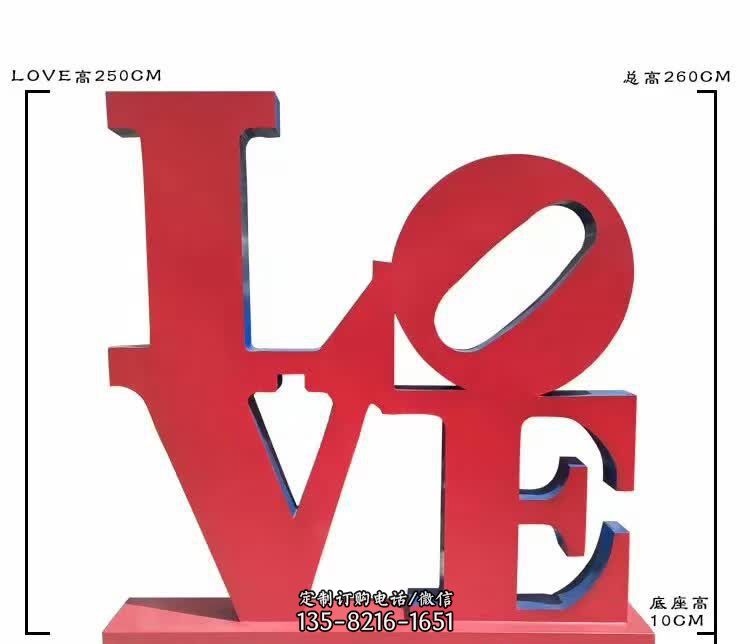

魏道軍為這位讀者的提議點贊,他說,目前一些盲道、第三衛生間等無障礙設施還不夠完善,需要向外地、外國的先進經驗學習,“我們也將朝便民化、智能化的方向繼續努力。”市委、市政府決定把白鷺洲西公園打造為“愛心公園”,設置“愛心雕塑”。為充分挖掘“愛心公園”“愛心雕塑”的展現內涵和形式,6月5日至25日向全社會公開征集“愛心公園”“愛心雕塑”的建設創意、素材、設計等“好點子”,為下一步公園建設和雕塑創作提供思路。1.與廈門有關,涉及愛心、人間大愛的故事、歷史事件、題材,可采用文字、圖片等形式說明;

2.與愛心有關的創意、設想、建議,能夠體現廈門城市精神、文化元素,符合群眾期待、市民喜好,兼具藝術性和親民性,可采用文字、意向圖片、設計圖、構思稿等形式說明;3.推薦愛心人物,并說明理由。愛心人物需符合如下條件:廈門本土人士或在廈門工作、生活過,傳遞愛心、有人間大愛、影響深遠,為廈門發展進步、對人類發展作出貢獻的歷史人物;1.將作品發送至電子郵箱:@163.;主題處注明字樣:愛心廈門雕塑作品/作者名/聯系方式。