“雙減”與“雙增”“雙減”并非簡單減法。10月底,在教育部召開的例行新聞發布會上,全國綜合防控兒童青少年近視工作聯席會議機制辦公室主任、教育部體衛藝司司長王登峰說,在落實“雙減”的同時,教育部也在推動“雙增”:增加學生體育、藝術、戶外運動和勞動的機會;增加接受體育和美育方面課外培訓的機會。新學期之初,在部署全市“雙減”工作時,市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕也鼓勵中小學生要加強體育鍛煉,防止變成“小胖墩”“小眼鏡”。

如同“雙減”不是簡單減法一樣,“雙增”也不是簡單地把學生活動時間抻長。9月以來,市委教育工委、市教委建立“雙減”校內工作大檢查機制,到全市300余所學校實地檢查。結果顯示,雖然大部分學校都能夠按照要求開展課后服務,全面啟動課業答疑輔導,組織體育鍛煉、勞動實踐等活動,但也發現部分學校仍存在機械落實、內容單一、學生可選擇性不強等問題。

此類問題的存在,甚至讓部分學生和家長失去了對“課后服務”的興趣。升級“課后服務”,提升校園吸引力,正是為了改變這一狀況,讓“雙減”與“雙增”真正落到實處。“要從源頭保證算式的結果是增量。”海淀區教委新聞發言人屠永永說,海淀區是本市中小學規模最大的區,“雙減”實施后,海淀區鼓勵學校積極開設特色體育課程,根據學生年齡特點和身心發展規律,注重學段間的銜接,圍繞課程目標和運動項目特點,教會學生科學鍛煉和健康知識,掌握基本運動技能和專項運動能力,幫助學生在體育鍛煉中享受樂趣、增強體質、健全人格、錘煉意志。

如今,海淀區中小學課后服務時段的課表越來越豐富——放學后,登上舞臺演一部話劇;或是在校園里種豆種瓜;或是踏上球場,與全區103所學校的足球小將一爭高下…在課后服務時段,體育健康、勞動教育成了海淀中小學的“必修課”,除了校內的老師,校外的老師也來傳藝…一個新的校園生態環境已初見端倪。翠微小學的課后服務時段開設了體育傳統游戲課程,不同年級的課程各有不同——一二年級學生踢毽子、跳皮筋,三四年級學生抖空竹、搶花炮,五六年級學生練武術、竹竿兒舞…

學生們玩得歡,自然有興趣參與。該校還定期向家長反饋學生體質健康情況,并開展“每月一主題體育競賽”,引導家長在校外期間有目標、有內容地陪伴學生參與體育鍛煉,提高學生運動能力和水平。北京實驗學校舉辦了初中年級廣播操比賽,德育老師、班主任、體育老師攜手合作、共同推進,學生們相互幫助、刻苦訓練,不僅展示了自己的風采,也懂得了團結協作的意義。大課間、體育社團、體育訓練…

模式雖各有不同,但目的都是加強學生體育活動和體育鍛煉,提升學生體質健康水平。本學期,海淀區還推出了一系列區級賽事,不僅為孩子們提供了競技的舞臺,還讓他們懂得了勝不驕,敗不餒,不拋棄,不放棄。2021年海淀區小學生秋季田徑運動會和中小學生校園足球超級杯賽,帶動中小學利用課后時間開展校內選拔活動和班級足球聯賽、足球社團活動、校足球隊訓練等。海淀教委給出漂亮的成績單:區級足球比賽吸引了103所學校,其中小學65所、中學38所。

該區一共組建了201支男女球隊,3400余人進行了387場角逐。這個學期,各校的運動會上,孩子們全員上陣,跑步、跳遠、足球、籃球、沙包、實心球…孩子們比得熱鬧,笑得開心,“通過班級、年級和校內的選拔競賽,讓更多學生參與其中,極大調動了學生參加體育鍛煉的積極性。”屠永永說。

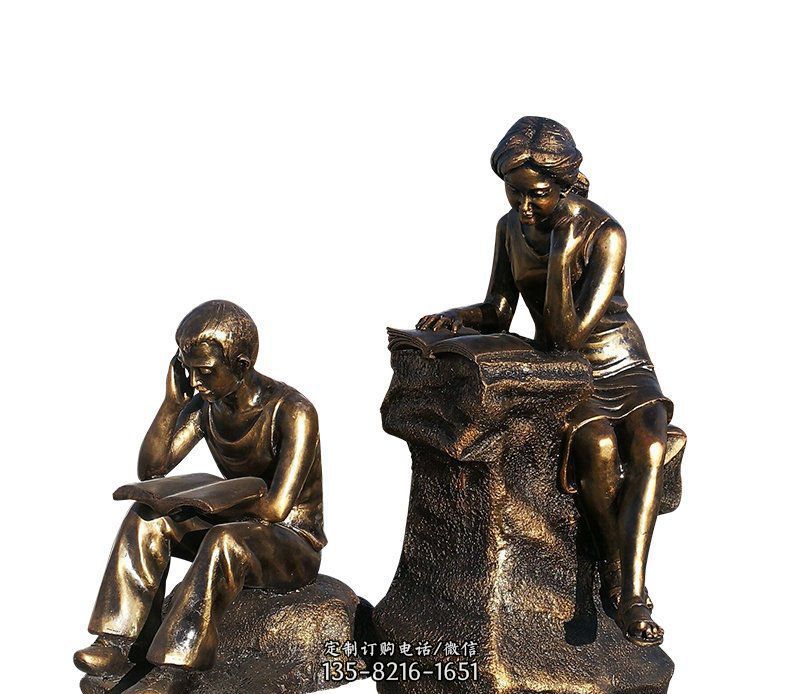

全校大掃除回來了很長一段時間,勞動教育從校園中消失,如今,“雙減”之后的課后服務時段,為補足“勞動教育”提供了可能。這不,每周全校大掃除又回來了。市教委有關負責人表示,課后三點半前的課堂教學階段,勞動教育供給有限,更需要課后服務時段系統設計勞動教育內容,組織學生校內勞動實踐活動。“提升學校的吸引力,絕不是單純地滿足學生的愿望,一定要看愿望是否符合學生的成長規律。”屠永永說,海淀區教委明確,各校要充分發揮勞動綜合育人的功能,將勞動教育與課后服務有機結合,加強學生生活實踐、勞動技術和職業體驗教育,通過勞動真正實現課業的減負,豐富學生的課余生活。

定慧里小學的“慧勞課程”廣受好評。每天課后三點半到五點半,該校給不同年級設定了不同的勞動目標:一年級的“小豆包”,在勞動中學自律,自己整理書包,把學習用品擺放整齊;二年級要在勞動中學會擔當,各班主任會組織學生打掃操場,分組打掃教室,布置黑板報;到了五年級,學生們要在勞動中學文化,學校請了老師教茶藝,從選茗、擇水、烹茶技術到茶具藝術等,學生掌握了技術,學習了傳統文化,老師還會倡議學生回家給長輩敬茶。

定慧里小學的老師在操場周邊開辟了班級種植地、科學實驗種植地和教師種植地,種植了數十種果樹等植物。老師帶領四年級的學生們了解植物的習性,學習種植的基本知識。不僅如此,校外也成了“課堂”。“雙減”之后,學生們有了更多的時間去參加愛心服務活動、社會實踐,讓課后時間變得更充實有意義。五年級學生關朋飛說:“我非常熱愛志愿活動,因為能幫助我成長。”六年級學生姚惠雯在志愿活動感受里寫到,“做志愿讓我感受到了快樂,我們給老人帶來了歡樂,讓自然環境變得美好。

作為一名小志愿者,我也要給大家帶來一點幫助,一點快樂。”交大附小則將每周五設立為勞動日,每天三點半到四點半期間,有目的、有組織、有計劃地引導學生進行勞動實踐。校園生活技能、安全技能、果園勞動、志愿服務、垃圾分類桶前值守等豐富的活動,讓不同年級的學生都能找到活兒干,體會到勞動的樂趣。在學校食堂,低年級的“小幫廚”學習分餐,高年級的“小師傅”擇菜、洗菜。食堂負責人趙世友笑著說,食堂就是孩子們的實踐基地,孩子們自己動手,有模有樣。

有六年級的學生參加完勞動主動說:“體會到了食堂叔叔阿姨的不容易,一定要珍惜糧食。”清華附中永豐學校小學部依托“校園中的半畝棉田”園藝驛站,每周三、四、五,為各年級學生分時段開設有趣的園藝課。田園之中,揮灑汗水,城市里長大的學生也能識五谷、辨花草。對照課后服務時段勞動教育的定位和培養路徑,海淀區教委還對各學校勞動教育開展情況進行過程評價和成果評價,要求學校構建多元評價體系,達到以評價促改革的目的。

屠永永透露,將專門出臺《海淀區中小學在課后服務工作中開展勞動教育的通知》,緊密結合海淀地域特點、經濟社會發展變化和學生生活實際,從有利于學生身心健康成長出發,進一步優化課后服務時段勞動教育課程設置,明確勞動教育目標和內容。校外老師擇優進校北京市教委主任劉宇輝在《“雙減”引發的新時期教育思考》一文中提到,“雙減”政策的提出,很大程度上源于教育生態的失衡。在學校教育體系之外,資本意圖打造另一個體系,學生、家長、教師、學校受之裹挾、沖擊,愛恨交織,剪不斷、理還亂。開展“雙減”工作,就是要以快刀斬亂麻之勢,撥亂反正,促進教育生態全面、協調、可持續發展。

對于校外資源,海淀區教委摸索出一套獨具特色的“分揀法則”。其中一條是“擇優進校”,補充校內課后服務力量。“在課后服務時間引入校外輔導機構和社會資源,不僅豐富校內課程供給,還可以適當減輕在職教師工作壓力。

”屠永永說,“無論是人還是課,進校園前都要經過考核,擇優錄取。”為了選出“金鳳凰”,海淀區教委今年暑假期間就開始發力,通過內部挖潛,統籌各所屬中小學,挖掘了254個外聘教師崗位需求以及200個課后服務教師崗位需求。隨后,區教委與區人力資源和社會保障局合作,面向教培機構轉崗人員舉辦線上招聘會7場,職業指導直播課1期,招聘會截至目前發布崗位信息1656個,儲備崗位800余個。

積極跟蹤回訪61名教培行業轉崗求職人員,目前4人已就業,為求職人員開展轉崗擇業職業指導,為33名求職者推薦匹配了合適的崗位。既對接校外培訓機構穩崗援企,又補充了各學校課后服務教師資源。海淀教委還積極探索與校外培訓機構的合作、轉型,通過購買服務,指導學校擇優引入優質課程資源參與學校的課后服務工作。例如中關村三小就與新東方等機構開展合作,培訓機構和學校共同參與課程開發,滿足學生多樣化發展的需求。

今年31歲的趙文釗是一位培訓機構老師,本學期他定期進校教《木作與雕塑》。教室里,刨子、銼刀、砂紙一應俱全,小“木匠”們不僅要學理論,還要動手搞創作。趙文釗說,和校外授課不同,校內授課是大班制,不僅要教手藝,更要關注學生們的紀律,不能影響其他班級授課。“我還會根據校內課程的進度,把課本知識融入實際情景中。

比如數學課講到‘平移和旋轉’的知識點時,我會帶著大家做竹蜻蜓。”類似的新課程,在該校一至三年級的54個教學班都有,創享美術、硬筆書法、飛閱環游記、傳統文化素養、邏輯推理游戲、數獨魔方、運動體適能…校內的老師會聽校外老師的課,提建議也取經。中關村三小一位老師直言,校外的老師在專業性上更有特長,也有更開闊的眼界,這些都值得學習。但到校內授課,無論是校內還是校外的教師,都必須有門檻,有考核,保證課堂質量。

每學期的期中和期末,該校還會請學生給課程和老師打分,“課程吸引人,老師教得好,家長和學生自然會選擇留在校園里。”“公益超市”為家長解憂優質資源單位也被邀請加入。海淀區教委通過挖掘教育資源,搭建各學區共享資源體系——學區建立共享平臺,服務學校自主選擇。各學區負責搭建共享資源體系、專門資源群和資源“自選超市”,形成《學校課后服務資源手冊》,提供可選擇的課程菜單,方便學校與機構自主對接。例如青龍橋學區已經為農大附小對接周邊優質資源單位開展“五育課程”框架下的“農和講堂”、社團、興趣小組等課后服務輸出。

與此同時,新東方、學而思、高思、作業幫、高途、豆神6家機構作為第一批進校園的機構,提供線上線下優質課程。除了引優,海淀區還打出一套組合拳,創新服務模式,在行業內部建立起“一家出現‘爆雷’、全體協助解困”的互助機制,化解單體可能面臨的集中擠兌風險。培訓機構如果“爆雷”,對于家長來說,先期購買的課時就會出現“兌課難”的問題。

海淀區依托互助機制,搭建學科類培訓兌換課“公益超市”,以化解有證的“爆雷”機構兌課難矛盾。屠永永解釋,海淀區民辦教育行業協會牽頭,發揮行業公益互助作用,號召頭部機構免費提供線上學科類、素質類課程,搭建“公益超市”。主要工作團隊由頭部機構派人組成,也是“聯隊”。“換課平臺和快遞服務也都是不同企業免費提供。”屠永永說。“超市”里,已經上線的課程類資源包括新東方、高思、學而思、童程童美、核桃編程、網易有道、清北網校、簡單科技、高途、作業幫、中公、豆神美育、光明美術13家機構580門課程。

可兌換的商品類資源、物品類資源已有5567件,包括學習用具、正式出版物等。截至11月底,“公益超市”已經成功實現兌換課1864班次,兌換課金額超過152萬元。海淀區教委明確,在工作推進過程中,堅持問題導向,按照等價兌換的原則,聚焦接訴即辦和來訪登記家長,逐一了解其基本情況及轉課意向,引導學生家長在“公益超市”開展免費兌換課。

家長的難題解決了,對學校的信任、對校內教育的信心自然增強了。“雙減”落地百日,海淀各校組織了家長座談會、學生座談會,學生們說,“雙減”以來,運動鍛煉、勞動體驗、師生交往、課程資源和生活經歷都多了起來。在屠永永看來,這“五多”是對校園吸引力最好的肯定,“希望通過課后服務能在校園概括出一套可推廣、可持續的‘吸引力法則’,讓學生們發自內心地想留在校園里,讓家長們真心覺得把孩子留在校園放心、劃算。”制圖/焦劍熱點回應未來如何提升校園吸引力海淀區教委:將努力做好三個“進一步”,即進一步優化統籌“課內課后”安排;

進一步優化課后服務的內容;進一步優化課后服務的方式。以學生成長的需求,帶動學校課程供給和管理的升級。在家長代表座談會和學生代表座談會的基礎上,通過全面問卷調查的形式,在了解“雙減”工作實施現狀的同時,掌握學生的成長需求,進而升級迭代課后服務內容。

課后服務繼續升級老師負擔是否會加重海淀區教委:按照“學校組織、社會支持、學生自愿”原則,形成以專職教師為主、外聘教師為輔、家長配合、學生協助的多元服務主體,共同承擔課后服務工作,對服務過程和服務質量進行必要的監管,為學生創造更多的校內外勞動實踐的機會。首師大附小校長宋繼東:在提供孩子們喜歡的豐富課程的同時,學校的管理也面臨著挑戰。

學校采取了彈性上下班機制,語文、數學和英語三科老師盡可能在第一時段完成作業的指導工作,正常上下班。其他學科的老師負責第二時段。如果老師晚下班,第二天也可以晚上班,全天在校時間調整為9時30分至18時。