“馬文化”就是人與馬的長期互動關系中產生的。文化是人創造的,人是馬文化創造的主體。馬文化的各種形態,是人類實踐活動的投射、凝結與表現。是人類與馬的相互作用中,充分發揮能動作用,創造出的。純粹“自然”的東西,不能稱之為文化。孤立的幾棵樹,本身談不到文化,而當我們把它們移植到公園,按照人的意志排列,修剪成為景觀樹時,它就成為了公園文化的構成要素。

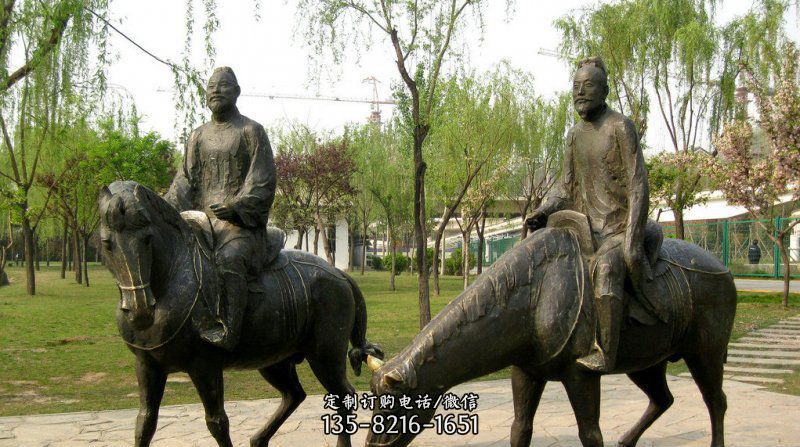

馬,當它沒有與人發生作用時,本身不能稱為文化。人創造了馬文化,能使主體客體化,也使客體的馬主體化。主體客體化,就是說人通過實踐活動使人的本質力量向客體馬進行了滲透和轉化。當人把馬與馬具、駕馭技術和車輛結合在一起時,就把人的意志轉化、傳遞到馬的身上,使馬產生了更為先進、更為強大的運輸、作戰能力。這也稱為主體對象化。

騎馬是從古代生產和戰爭中演化而來,賽馬是人類駕馭馬匹進行的一種競技活動,屬于馬術運動的一個主要項目,也是其基礎項目。它是世界性的傳統體育活動。歷史最悠久的運動之一。自古至今形式變化甚多,但基本原則都是競賽速度。但是類似現代賽馬這樣吸引觀眾參與其中的賽馬活動,卻始見于古希臘和古羅馬。羅馬帝國全盛時代有駕車賽馬、騎馬競賽以及所謂羅馬式賽馬。

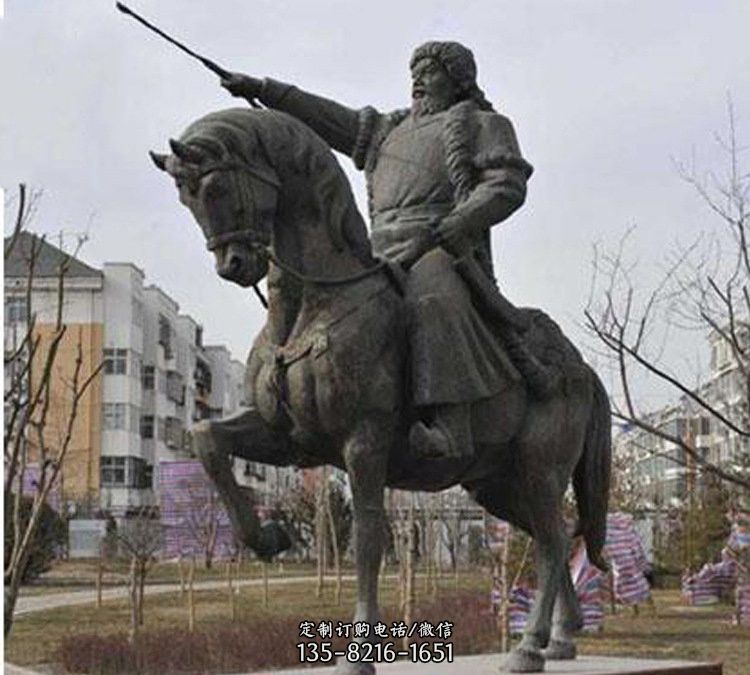

據《書經·牧誓》記載,武王伐紂時,“戎車三百輛,虎賁三千人”。戎車即戰車。由于馬“寓兵于農,隱武于國”,周代首次把掌握軍政和軍賦的官稱為“司馬”,以突出馬的重要性。公元前305年,趙武靈王為了對付北方的匈奴和西邊的秦國,決心整軍經武,學習胡人穿短裝、習騎射之長,克服中原人寬袍大袖、重甲循兵只善車戰之短。趙武靈王“胡服騎射”的實現,改變了商周時代馬拉戰車的作戰觀念。

單騎靈活,速度快,在作戰時能出其不意地攻擊對方。騎兵的出現是一場武裝革命,同時對騎馬技術也提出了更高的要求,隨著騎兵在各國的推廣,騎術成為考核士兵技能的一項重要內容。春秋時期,以有數千騎得作戰記錄,如公元前636年,秦穆公送晉公子重耳返國時,送以“疇騎二千”。在春秋戰國間,騎兵的使用次數慢慢增多,用于騎兵的戰法兵書也層出,如六韜中對騎士作戰和選撥騎士的要求。后世歷史中,騎兵的作用和戰斗愈來愈顯得重要。“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”,一個弱不禁風的瘦書生拿著鞭子像揮扇般地搖了又搖。

這和駿馬的神態形成一種極端的矛盾。馬者,怒也,武也。多數書生非但不能武,連怒也不過五分鐘,如果他們要騎馬的話,最好擇一些“駕駘”給他們騎。不過,這也不可一概而論。像陸放翁的騎馬也就不凡。“射雉西郊常命中”,這種畋獵的英姿并不亞于沖鋒陷陣。也許因為他是帥府的參議,所以能有“上馬殺敵,下馬作露布”的豪情。必須是他這種人,才夠得上說:“中原北望氣如山。”女子騎馬自然別有風韻;然而驊騮畢竟是配英雄的,不是配美人的。

除非是美人而兼英雄!抗戰以后,女同胞當中產生了不少的阿馬孫英雄,她們非但有馬革裹尸的志氣,而且有躍馬檀溪的膽量。在中國古代的球類運動中,除了足球——蹴鞠之外,還有一項與騎術密切相關的運動,就是馬球,稱之為“擊鞠”。馬球就是騎在馬上用球桿擊打皮球的一種競技運動。在三國曹植的《名都篇》里就有“連騎擊鞠壤,巧捷惟萬端”詩句。

說明在漢末的時候,馬球就已經存在了。馬球運動從漢代一直到整個隋唐都有很大的發展,特別是唐代曾經風行一時。