核心提示:2006年3月,旅居紐約的畫家黃國瑞回到了鄭州一個叫石佛的村落,建立了第一間畫室石佛村179號,隨后,石佛獨特的創作氛圍吸引了一個又一個的畫家、攝影師、雕塑師…河南省第一個畫家村石佛藝術公社正式誕生。藝術家的設想是,把畫家村建成中國的佛羅倫薩,一個國家知名的藝術勝地。“上邊的紅色是火的顏色,我也知道,下邊的兩道黑線表示巖漿在流動,所以有點彎…”一個小男孩有些激動以更大的聲音喊道。

圍觀的人忍不住笑了。4月12日上午,石佛藝術公社成立一周年紀念展《這屋.那院》正在舉行,在13個展區之一石佛村185號胡羊的工作室內,兩個小學五年級學生正認真地討論畫家龔超的《火山》。胡羊是石佛藝術公社近百名藝術家中的一個,而石佛村第一個工作室的建立者是黃國瑞。1965年,黃國瑞出生于石佛村,自小就對油畫有著濃厚興趣的他,后來進了河南省油畫學會,并任學會副會長,一干就是十年。1998年,受中國油畫學會選派,黃國瑞前往意大利,意大利藝術界以中國最高專家的待遇接待了他,三個月的藝術交流活動他受益匪淺,“在意大利停了三個月后,對方有人說你別回去了,就留在意大利吧,我很想留下來但由于各種原因未成,卻認識了不少國外的藝術家。

”兩年后,黃國瑞接受紐約城市大學邀請,在該校做了10天關于“中國藝術現狀”的講座,渴望藝術成就再上新高的黃國瑞抓住這次機會留在了紐約。“離開學校我誰也不認識,也不知道該干什么,每天就蹲在街邊的消防栓上,遇到像華人的就主動上前搭訕聊天,這樣持續了三個月。”黃國瑞向記者講述初到紐約的艱辛,終于有一天他遇到一位華人,對方介紹黃給一家飯館作畫,“畫了半個月拿到五千美金”。

之后紐約一家非盈利性銀行為畫家們提供了一次免費個展的機會,黃國瑞在美國辦了首次畫展,隨后逐漸在紐約站穩,并有了自己的畫室。七年定居生活后,黃國瑞又決定回國創業,“說實話,在紐約,美國之外的藝術家很難進入上層,畢竟文化不一樣,要讓那里的人們認同咱們的風格和藝術很難。”他有了在國內建一個工作室的想法。

“我先去了北京索家村,很多畫家曾經都想去索家村,因為那里的房租比較低。”但房租剛交,房子還沒有裝修就被拆了,他也就只好把房子退了。又有朋友介紹黃國瑞去北京宋莊、798,這兩個地方的藝術氛圍都很有利于畫家的發展,但他想到了家鄉石佛村。"與其在外漂泊,回家會更適合畫家的發展,畢竟這里才是我的根",06年3月黃國瑞回到了石佛村。

回來之前,他把工作室的設計E-mail給了爸爸。爸爸替他租了房子,在房東的二樓、三樓,并在樓頂建了一個工作室,4月底徹底完工。黃國瑞說,"房租確實很低,每間每月50元,在樓頂上面建房子不要錢。這樣加上裝修,總共也就花了6萬元左右。

""以前,河南的畫家工作室全是家庭式的,幾個房子,一個大客廳,但從來沒有過200多平方米這么大的工作室,很寬敞。再加上這里開放的創作環境和沒有一點修飾的布置,朋友們都很羨慕,也很感興趣。"于是就有三個人留了下來:王一丁、蘇笑石、馬一子。三人合租了另一個二樓的房間,并仿照黃的模式,在二樓房頂建了一個100多平方米的工作室,二樓當作休息室。

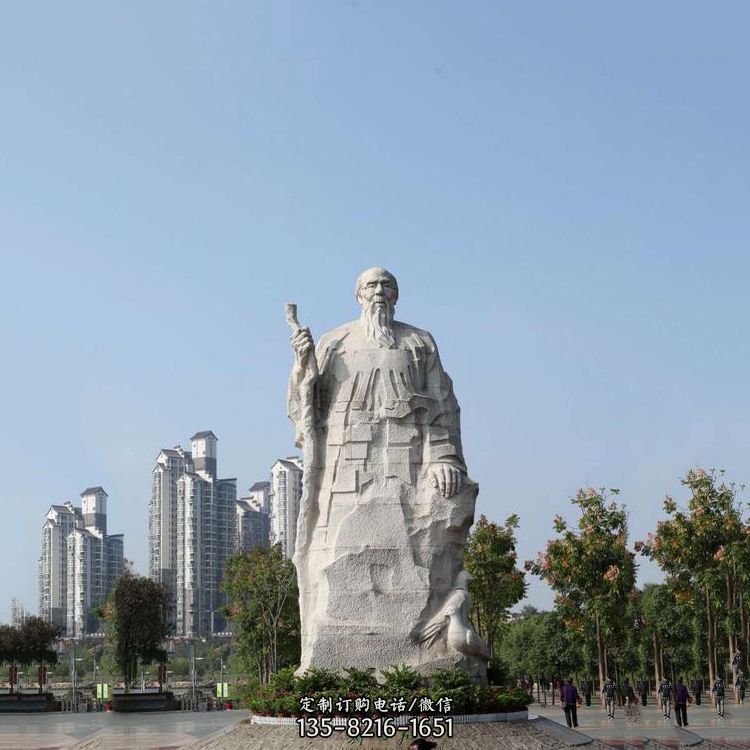

過了一段時間,因空間有限,馬一子搬了出去,并重新租了房子,也在屋頂建了紅色的工作室。"當時我并沒有想要在這兒建一個畫家村,只是要建一個工作室",黃國瑞笑著說,"但后來,大家都按照我這個紅屋頂的模式建了,結果發現,這個跟佛羅倫薩的紅頂很相像,于是大家就建議,在外觀上我們要把村子建成中國的佛羅倫薩。接著就有了要建一個畫家村的想法。

"2006年5月29日,在自己剛建成的紅頂工作室里,黃舉行了首次個人畫展,并邀請了各地的朋友。在這次畫展上,石佛藝術公社正式成立。"其實很多年以前就有人提出要在省內建一個藝術村,像北京宋莊、798那樣的,但沒有人真正這樣來行動。現在一次偶然的機會,大家都來了,人多了,村子就自然形成了。

"黃國瑞這樣總結。這個原本藝術氛圍很薄弱的省份,因為有了這樣幾個人的參與,填補了一項"空白"。省內第一個藝術村正式誕生。處在鄭州市高新技術開發區,臨近火車道,石佛村本來是一個相對封閉的村落。但剛進村口,村民墻上的"涂鴉"就顯示著這個村子的與眾不同,雖然涂鴉曾經是國外很流行的行當。濃厚的藝術氛圍吸引了越來越多藝術家的入住。

作為第六個來石佛村的藝術家,在年齡上他一點都不老。劉平,一個1980年出生的攝影師,正好搭上了"80后"的首班車。04年6月,于河南大學藝術學院畢業后的第三年,他成立了捌零后影像工作室,06年他把工作室搬到了石佛村。"下班后來這里,拍攝、處理,跟這么多藝術家一塊兒交流,可以產生創作的靈感。""我不是把這當生意來做,而是友誼性的。

作為上世紀80年代出生的人,很想把這里當做朋友們尤其是'80后們交流的一個平臺。朋友們可以來這里做展覽、放映,共同提高。"劉平一邊說一邊重新展了展鋪在桌子上的桌布。藍白相間的桌布上面,錯落有致地放著幾排照片,中間是一瓶散發著香氣的水仙花,地上擺著兩把木質板凳,隨意的擺放倒更見藝術氣息。郝老師在黃河科技大學教藝術設計課程,他在市內鄭州電視臺附近有一個畫室。

“聽說這里建了一個畫家村,我就來看看,一看,就在這里建了另外一個畫室。”郝老師這樣告訴記者,“在這里,國際知名藝術家會不定時地來傳遞新信息,國外的以及北京、上海的畫廊也會來,藝術家朋友之間可以隨意的交談看法,從中我學到了不少知識,而這對我的學生也很有利。”郝只是慕名而來的藝術家之一。“不到一年,現在來村里的不僅僅是畫家,還有攝影師、雕塑家等,類別越來越多。

”黃國瑞這樣介紹。看來,石佛藝術公社已初具規模。公社成立以來的第三次展覽,即4月12日這天的作品展,總共有13個展覽點,分別由參加這次展覽的藝術家的工作室做展區,黃國瑞說“展出的作品至少有三百幅”而這并不包括沒有參加展出的藝術家們。

黃國瑞這樣說,“現在來村里住的藝術家大概有近百個,我也說不清楚,常住的人不多,大家都是周末有空的時候,或者是舉行畫展的時候來。但很明顯畫家村越來越有人氣,也越來越成氣候了。”“現在北京、上海的很多畫廊已經知道石佛藝術村,將石佛建設成國際性的當代藝術村落,也正是入村的所有藝術家的心愿。

“核心提示:很難說以青年為主的石佛村藝術家們“抱團”的初衷與對名氣和成就的渴望無關,周年慶展、集體作品集、駐村服務隊、統一名片,以及混搭集體與時尚色彩的“公社”命名,讓這個藝術村落一開始就有著與北京、上海、深圳等地的畫家村迥然不同的地方。它不像是一個松散的藝術家聚居地,而更像是一個有組織的藝術團體。

“軟件”和“硬件”并舉的規劃設計,試圖讓當代藝術沿著理想的路線在河南呈現出一個突起。從這個角度講,最早發起成立公社的黃國瑞們,更像是一個渴望依靠提升自身同時也提升地域藝術影響力的藝術家群落的CEO。而今,穿梭于藝術空間與村落事務之中,他們已經度過了公社的草創時期,獲得了預期中越來越多的關注。統一的印章風格名片,統一的紅屋頂畫室,印刷精美的集體作品集,參加畫展的藝術家們也統一在胸前別上了紅色的五角星。

到過石佛村的人們都能夠清晰地感覺到,這不象是一個松散的藝術家聚居村落,而更像是一個有組織的集體。2006年初夏,從第一位藝術家在村里落戶開始,這個逐漸凝聚人氣的集體,就被命名為藝術公社,體現出鮮明的集體味道,盡管,公社的發起人之一黃國瑞對這一點并不認同。在黃國瑞眼中,“公社”已經褪掉了30年前的政治色彩和組織意味,成為當代藝術人士嘴頭一個“時尚”的詞語,此刻,它只是代表藝術家們聚集的石佛藝術公社所在地是一個村落。

他說:“公社不是一個組織,只有成員,沒有‘社長’,不分年齡名氣大小,大家一律平等交流,只為了藝術切磋。”但這些話,更像是這個集體內部成員的“業務”關系劃分,而不能否認公社的聚集效應并非出于一種有意無意的努力。在去年夏末,9人服務隊的成立更是讓這個集體顯現出大家庭式的溫情的同時,也直接填補了國內畫家村“組織形式”的空白。“服務隊已經把村子空閑房子和出租價格情況摸了個清楚,他們誰想來,只要找到服務隊,租用場地等問題就基本不用操心了。”4月11日晚,負責在主會場籌備第二天公社國際藝術論壇的一位服務隊員說,服務隊在為駐村的藝術家們提供聚會、協調關系等便利之外,一個直接的目的是為新來的藝術家們提供安置服務。

“這么做,其實是為了平抑房價,避免宋莊、798人氣一漲地價也瘋漲最后畫家租不起房子的結果。”黃國瑞說。村子里誰家有房子要出租,必須要到服務隊登記,“如果要價太高就不予登記,另外,如果房東因為自己的責任與畫家產生糾紛,服務隊對其房屋將永不續用”。這些“規矩”具有顯而易見的約束力。目前,村民們以及新來的藝術家們,都已經找到了各自互利互惠的合作關系,低廉的房價、清幽的環境以及凝聚的藝術氣質,正吸引著越來越多的藝術愛好者進駐。

公社成立一周年慶展,村里已經有13個工作室能夠對外開放。但服務隊的功能還不止于此,此次引起眾多媒體關注的“這屋·那院”一周年作品展,就是由服務隊籌辦的,想要參展的藝術家,只需要交納少量金額,就可以坐享事成,活動結束后,將作品集寄往國內知名美術館的工作,也將由他們完成。

在公社的日常生活構想中,輪流出國學習交流、在村內進行定期與不定期的互相學習交流、邀請知名藝術家進村演講等等,也都在服務隊的職能范圍之內。而且,服務隊隊員不收取任何報酬,此次周年作品展,印刷作品集出現資金欠缺,隊員們還自愿一人多交200元,作風頗似一個公益的官方組織。

而在此前,無論北京宋莊還是798、深圳大芬村,都沒有這樣類似于藝術村“官方組織”。服務隊,自然成為石佛藝術村的“首創”。更有力量的一些畫家們,則開創了另一個獨特之處:與村民簽訂合同,自己投資在屋主樓頂續接一層作為畫室,畫家不用付房租或場地費用,10年后產權交給屋主。不約而同的是,藝術家們的屋頂工作室,統一都用上了紅色的金屬瓦頂。

站在黃國瑞續接的4樓畫室南窗邊,可以看到不遠處紅屋頂已經連接成片,十分醒目,那是馬一子等藝術家的工作室。“宋莊是院落,798是倉庫,我們是紅屋頂”,公社成員們對自己的“硬件”津津樂道。紅屋頂,或許在若干年之后,也將成為石佛藝術村的標志。無論是紅屋頂,還是周年畫展,沒有一個統一組織協調,肯定的辦不到的。

從2006年初夏到現在,石佛藝術公社公開與半公開的大型作品展已經搞了不下三次,畫家村“組織力量”的高調與高效,不得不讓人嘆服。當代中國畫家們最早“抱團”,可以追溯到圓明園畫家村。為什么他們要“抱團”,是人們最初關心的問題。藝術創作無疑是個性發揮的極致,在一個個荒僻落后的村子里,他們聚在一起,對于創作究竟有什么用呢?“兩個字:氛圍。

”石佛藝術公社發起人黃國瑞說。選擇村落,當然有經濟成本上的考慮,但事實上,不少藝術家在市內都有自己的畫室或者職業,對他們來講,能聚在郊外一個更純粹的村子里討論和感受藝術,對創作的無形作用也十分重要。這方面,北京宋莊、798,上海莫干山都是可資借鑒的目標,“宋莊畫家扎堆后,出了幾個有名氣的,一下子整個村莊的畫家和產業都火了”,在這種心理背景之下,盡管聚落成群有著最初無意而成的偶然,越到后來,石佛藝術公社的發起人們越意識到一種責任的驅使,“在當代藝術領域,如同中部塌陷,河南是一個無名的省份。

我們為什么不能做出自己的村落,與他們遙相呼應?”由此,石佛藝術公社最初的發起人們,無可避免地顯現出了經營的意圖,村落事務一度成為他們的重心,甚至一度“影響個人創作的精力”。好在最初一年的奮斗,他們碩果累累,公社成員不斷壯大,影響范圍也擴散到了省以外。不過,這個村落顯然并不那么容易“經營”。眼下,纏繞他們的一個焦慮是,為交流和展示服務的更大場館一直空缺,而村里的藝術家們還明顯存在著更多的上升空間,“封閉”、“土”的狀況有待改善。

黃國瑞的畫室是村里最大的,也不過202平方米,對展覽應該成為生活常態的藝術村來說顯然不夠。從石佛村藝術家最為聚集的179號附近向東200米,一座建于解放初的灰色破舊小樓聳立路旁,雖然只有兩層,但在村里依然是最醒目的建筑。雖然已經被認定為危房,在藝術家們的眼里,它卻是一處集體活動的理想場地。“里面最少有1000多平方米,外表風格又是人民公社時期產物,如果能在里面做個展館,那么它將是國內為數不多的村級美術館。

”但藝術家們的構想在這座小樓的既有承包關系面前屢屢折壁。為此,藝術家們不得不屢次與他們并不善于交道的地方官員們交道。另一方面,“藝術家們的思想意識亟待更新,一些作品太土氣,一些創作觀念還停留在上個世紀八、九十年代,我們的藝術家要力爭站在國際藝術的最前沿,而不僅僅是在創作技巧、技術上下功夫。”黃國瑞坦言,藝術家們的觀念還不夠“先進”,入村的藝術家有國外經歷的并不多,為此,他一出國就努力從國外帶回最新的藝術信息與展覽照片,并著手安排藝術家們輪流出國交流。

黃國瑞并不諱言在建設國際當代藝術村落上的困難:咱這兒沒法和北京、上海比,他們是人才云集,而鄭州是二線內陸城市,但我對石佛是有信心的,我們要做到兩點:一是作品本身要有影響力,這里要產生一批高質量的當代藝術作品,第二是參加活動的人要有影響力,活動本身要有影響力,影響力是慢慢出去的,如果石佛能出幾個大師級人物,沒有影響都很難。

雖道路很坎坷,但在藝術家的眼里,石佛藝術公社前景廣闊。不過,他們并不愿意看到這里變成旅游景點,更不愿意看到這里被商業氛圍淹沒,藝術家被迫離去的情景。十幾個木方凳、幾個鐵圓凳、兩個長條板凳,幾張桌子拼起來的會議桌,三十多名藝術家圍坐在四周,一堵水泥墻上懸掛著一條紅色橫幅:河南石佛國際藝術論壇。

4月12日下午,午后的陽光透過玻璃屋頂,投射到200多平方米畫室,這是黃國瑞的畫室,幾張桌子拼起來的會議桌上,幾十名藝術家正就石佛藝術村的現狀與未來展開討論。沒有話筒,講話者不得不提高聲音,窗外不時傳來村民的吆喝聲和陣陣農用三輪的馬達聲。“條件簡陋了些,但論壇是國際性的。”黃國瑞說。之前,來自北京、上海和紐約的藝術家們剛剛參觀完河南石佛藝術公社一周年紀念展《這屋·那院》,展品分布在石佛村13個院落,有40多位藝術家的近400幅作品,藝術家分布在這屋那院的特點也正是此次紀念展命名的原因所在。

專程從北京趕來的旅美中國藝術家蔡卿對此次展出的作品給與高度評價,一位長期關注石佛藝術公社發展的藝術家告訴記者:此次展出的作品比去年的作品有很大提高。國際性和當代性是黃國瑞在談話中經常提及的,而國際性不足也正是他和一些進村的藝術家們擔心的問題。在國際性建設上,也有畫家將這個藝術村落比作與國際交流的橋梁,“我們可以通過國外的資源邀請一些全球有名的評論家、藝術家到石佛來,還可以組織一些藝術家走出去看看外邊的世界。”黃國瑞這次從美國回來,就帶回來700余套介紹國外當代藝術的照片、影像。

“大家會在一起觀看、討論,讓村里的藝術家感受當代最前沿的藝術理念,這對擴大藝術家的視野非常有好處。”2006年10月23日下午,意大利著名藝術評論家莫妮卡來到石佛村,莫妮卡是中國當代藝術研究領域的權威,她的到訪被村里的藝術家們視作石佛在國際交流方面的重要一步。

“下一次活動是和紐約藝術家的互訪,紐約那邊的藝術家已經聯系好了,我們就想通過這種互訪讓我們的藝術家看看眼界。”黃國瑞說。國內外諸多藝術村在產生影響力后,都不可避免的會吸引畫廊、藝術品經營店、酒吧、酒店以及高檔消費品店的到來,并發展成藝術旅游景點,隨后導致房租上漲,藝術家出走。

北京“798”成名后吸引大批商人前來,現在的798里面有書店、酒吧、服裝專賣店、畫廊、基金會,私人美術館,不再是單純的藝術天堂,而租金也翻了幾番,一些畫家不得不選擇撤離。有相似遭遇的還有紐約的SOHO區,藝術家進駐前的SOHO區房屋破舊,頹敗不堪,藝術家們看上的也正是它廉價的房租和寬敞的空間,但SOHO區成名后房租上漲,許多自由而窮困的藝術家們也不得不撤離。而國內深圳的大芬村在成名后,也難逃此“規律”。

黃國瑞說,藝術家成名——畫廊、酒店、酒吧來了——奢侈品店多了——商業氣氛濃了——房租漲了——藝術家走了,這不是在個別藝術村發生的現象,但他不希望石佛村在這種所謂的“規律”下發展成一個旅游點。黃國瑞說,這么多藝術家匯聚在這里,沒有畫廊是不可能的,在省文化廳組織的一次會議上,他提出想把自己的畫廊做成一個非營利性機構,享受在稅收等方面的優惠政策,“我自己不贏利,真正為村里的藝術家們服務”。

石佛村藝術家們的工作室主要分布在村子主干道——石佛大道兩側,藝術家們與當地村民居住在一起,有人懷疑這里是否具有“國際當代藝術”生存的土壤。黃國瑞回村初也預料到可能遭遇的尷尬,但不曾想遭遇頗有幾分喜劇色彩。在第一次個人作品展中,一個親戚聽說他辦畫展就到展室中看。

“滿墻都是畫,他進來半天問‘聽說你辦畫展,我過來看看,畫在哪兒?’我告訴他這都是,他很吃驚:這就是畫?”黃國瑞向記者轉述這一經歷。而在專程趕來參加論壇的蔡卿看來,與村民在一起居住、生活,正是石佛村的獨特之處,“藝術不能脫離生活,我一下車看到的就是各種各樣村民的生活場景,居民生活是豐富多彩的,藝術家們在村里接觸的正是活生生的生活,正好可以從生活中尋找創作的靈感,這是其他畫家村不具備的。

”石佛村房租的低廉也讓蔡卿稱道:在上海、北京租一個房子一月的房租在這里用一年,所以那些地方的藝術家們生活壓力很大,總是想著賣呀賣的彌補收入,很難靜下心來創作,作品的水平很難提高,“而咱們這兒一間房子一月租金只有50元,藝術家們完全可以靜下心來創作,思索如何提高藝術水平,這給石佛在整體藝術成就上的提升提供了物質支撐。”在河南石佛國際藝術論壇上,有藝術家提出與國內知名的藝術村“798”“宋莊”“大芬村”相比,是否應該走一條什么樣的路,這也是藝術家們經常思考的問題。

對國內藝術村有較深研究的蔡卿表達了自己的看法:在創作上,村里的藝術家要在觀念上縮小與世界前沿當代藝術的差距,更新觀念,這比僅僅追求創作技巧重要的多,但同時要堅持本土化,堅持走自己的路,“靜下心來把作品做好,不用想著怎么走向世界,世界終會走向你們。”較早入駐石佛的河南美術館研究部主任王一丁對此深為贊同,立足本土,走自己的路,藝術家應該扎根于他的土地,這不僅僅是石佛應該選擇的道路,同樣也是當代藝術的發展趨勢。