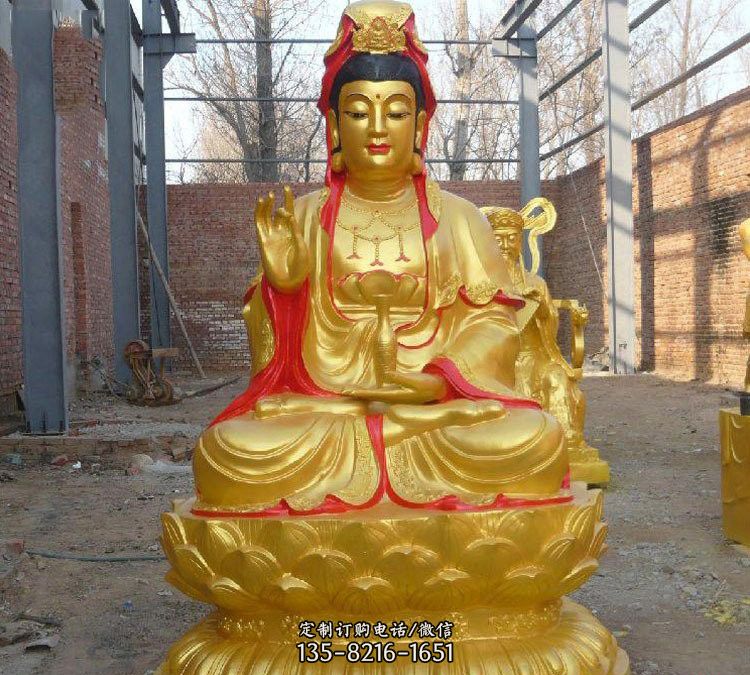

在甘肅省博物館眾多的國寶之中,有三身彩色塑像特別引人注目:面相豐滿,秀發披肩,身著緊身束帶天衣,或坐或立…令人驚嘆的是,它們的出處竟然是舉世聞名的天梯山,塑造的年代距今約1400年左右。走進甘肅省博物館,有一個單設的區域非常典雅:石窟樣式內置放有三身彩色塑像,分別為一佛二菩薩;佛通高105厘米、菩薩通高160厘米;佛像身著通肩袈裟,作結跏趺坐式,左手扶膝,右手施禪定印;

頭頂作薄肉譬,面相豐滿;左脅侍菩薩頭梳垂環髻,秀發披肩;身著袒右肩、臂的緊身束帶天衣,下著長裙,左臂殘斷;右脅侍菩薩雙手胸前合十,后狀泥層較厚,略顯呆板。令人驚嘆的是,在其導視牌上,標注有“彩繪一佛二菩薩像唐代”字樣,出處為“武威市天梯山石窟”。因為此前的歷史長河之中,人們一直在苦苦地追尋著我國早期北方石窟藝術的典范——“涼州石窟”,而天梯山石窟即是北涼時期的涼州石窟,它與云岡石窟和龍門兩大石窟有密切的淵源關系。

“說到涼州石窟,不得不說沮渠蒙遜這個人,因為就是他創鑿的涼州石窟,涼州石窟隨即成為我國最早見于史冊記載的、由一國之君直接開創的石窟。”據《魏書·沮渠蒙遜傳》記載,沮渠蒙遜,臨松盧水胡人,十六國時期北涼政權的建立者,歷史上頗有作為的少數民族的領袖人物之一。

沮渠蒙遜承襲其父官職,任盧部落酋長。他博覽群書,尤其對于天文化學方面的造詣比較深,史稱其“雄杰有英略”。在沮渠蒙遜統治時期,北涼軍隊紀律嚴明,秋毫無犯,尊崇儒學,保護人才,深得各族人民的擁戴。北涼國王沮渠蒙遜著力宣揚佛教的“六道輪回”說,同時召集天下能工巧匠云集涼州,開鑿造像以示虔誠。涼州天梯山石窟便是當時中國佛教文化藝術的代表。

而后來的云岡、龍門石窟,又以天梯山為模式,開鑿而成,因此,專家和學者們將這一文化現象稱為“涼州模式”。天梯山石窟位于武威城南50公里,地處中路鄉燈山村的涼州天梯山石窟,創建于東晉北涼,后經歷代開鑿,規模宏大,建筑雄偉,是我國早期的石窟之一。窟內保存壁畫數百萬平方米,佛像100多尊,以及魏、隋、唐時期的漢、藏寫經、初唐絹畫等珍貴文物。

其中主體建筑大佛窟如來坐像高達30多米。大佛左右兩邊站立迦葉、阿難、普賢、文殊、廣目、天王六尊造像,神態逼真,形象各異,塑造精致。因修黃羊河水庫,大部分佛像、壁畫、經卷等搬遷于省博物館保存。現窟內大佛依山造像,中心柱、佛龕及部分壁畫尚存,是珍貴的歷史文物。“重見光明的天梯山石窟,歷經磨難,曾一度衰敗,幾乎湮沒在歷史的浩瀚煙云中。”張立勝說,天梯山石窟距今約有1580年的歷史,歷史上非常著名,在我國石窟乃至整個佛教藝術中都頗有影響。

前涼以后,許多著名高僧在這里修建寺塔,開壇講經、翻譯著述。由于唐以后,涼州石窟不再見于史冊,逐漸銷聲匿跡,涼州石窟究竟在什么地方,長期以來則無人知曉。1927年武威發生大地震,天梯山石窟被震毀10余處。上世紀五十年代,我省著名學者、蘭州大學馮國瑞先生乘土改之便,曾到天梯山下作過短暫的訪問,提出天梯山石窟即歷史上著名的涼州石窟。但由于石窟的梯道已毀,未能進窟考察。

1954年,我國著名美術史學家史巖先生冒著墜入懸崖的危險,腰系繩索,進入洞窟。經過數日對余存的十三洞窟的探察,最終在其《涼州天梯山石窟的現存狀況和保存問題》的報告中得出這樣的結論:“蒙遜的石窟應該是在天梯山,換句話說:天梯山石窟是由蒙遜首先創鑿的,可是他所創鑿的石窟現在已經不存在了。”這篇文章的發表,正式揭開了天梯山石窟的神秘面紗,這是唐代以來唯一關于天梯山石窟的最為詳盡的記錄和報告。時隔不久,1958年,黃羊河水庫的興建,使蓄水庫北岸上的天梯山石窟面臨水淹之患。

為了挽救石窟藝術寶庫,省文化局報請當時的省人民委員會、文化部批準,將石窟內大部分壁畫、塑像遷移保護。1959年10月,由敦煌文物研究所所長常書鴻為隊長、省博物館副館長吳怡如為副隊長的天梯山勘察搬遷工作隊,對石窟進行清理發掘,清理出土了魏、隋、唐代的漢藏文寫經,初唐絹畫、以及文書、契約、佛經、壁畫和塑像等珍貴文物。其中,發掘出我國唯一的北涼時期的壁畫,后被定為國寶,另三身塑像分別被定為國家一級文物。隨后,小洞窟內40多身塑像、百余平方米的壁畫及25箱殘片均搬遷至省博物館保存。

上世紀50年代被確認為涼州石窟的天梯山石窟,又被徹底搬遷,由于歷史的種種原因,還未發表發掘報告,使國內外許多學者一再提問:涼州石窟究竟哪里去了?石窟與石窟內文物的分離,給研究者造成疑惑,對文物保護的完整性、系統性、觀賞性都留下了殘缺的遺憾。時至1986年,著名考古家宿白先生《涼州石窟遺跡和“涼州模式”》一文中明確指出天梯山石窟的第一、第四窟是早期北涼洞窟即涼州石窟遺跡。

綜上所述科學的考證和精辟的論斷,確定了北涼沮渠蒙遜開鑿的天梯山石窟就是“涼州石窟”。1994年,北京大學考古系教授、中國著名石窟研究專家宿白先生,不顧70多歲的高齡,親臨天梯山石窟實地考察,經研究考證,再次確定中國石窟起源于涼州石窟,天梯山石窟創立了“涼州模式”。“十六國時期,涼州一度成為佛教文化的中心,北魏滅北涼,‘徙涼州三萬余家于京師’;魏文帝時,相繼任僧統的師賢、曇曜,皆為涼州高僧,現存云岡最早的一批石窟,就是曇曜主持修造的。”張立勝說,人們說起云岡石窟,自然會想到“曇曜五窟”。

而作為開鑿云岡石窟的倡導者,曇曜也沒有脫出涼州石窟的模式。據說曇曜到平城時,正值魏文成帝出游,相見于路。成帝的馬向前銜住曇曜的衣服,當時的人們認為“馬識善人”,因此帝與后向曇曜“奉以師禮”。曇曜到達平城之后,即任沙門統。所謂沙門統,就是管理全國出家人的最高僧官。曇曜擔任沙門統之后,即向文成帝建議開鑿石窟。《魏書·釋老志》云:“沙門曇曜白帝,于京城西武州塞鑿山巖壁,開鑿五所,鎊建佛像各一,高七十尺,次六十尺…

”唐道宣《續高僧傳》卷二《縣嘿傳》亦有比較詳細的記載,他說:螺去恒安西北三十里,武州山谷北面石巖,就而鎊之,建立佛寺,名曰炙巖。龕之大者,舉高二十余丈,可受三千許人。面別鎊像,窮諸巧麗。龕別異狀,駭動人神,櫛比相連三十余里。東頭僧寺,恒共千人氣由此可見其開鑿工程之浩大。

在過去的一千四五百年中,宏偉的云岡石窟經過了風風雨雨。在二十一個主要洞窟中,有曇曜早期開鑿的五個窟,具有涼州及龜茲佛教之遺風,并在此基礎上有所創新;這五窟中的五尊主像,分別代表了北魏五個皇帝的形象,所以極具皇家氣派。云岡石窟的開鑿,略晚于敦煌,是我國五大石窟群之一。其中雕塑藝術,充分體現了我國古代勞動人民高超的工藝和智慧。他們的辛勤勞動,為我們留下了寶貴的文化遺產和藝術珍品。

值得一說的是,在此之后仿照云岡石窟開鑿的龍門石窟,也沒有脫出涼州石窟的模式。現在我們可以自豪地說,中原佛教石窟藝術的成就,無不閃耀著涼州石窟的熠熠光彩。“1992年,在各級領導的支持和專家學者的呼吁下,恢復天梯山石窟的愿望終于付諸實施,今天,一二期工程已經順利竣工,大佛窟圍堰修迄,窟內佛像經過修復恢復了原貌,在不久的將來,天梯山石窟全部洞窟即將呈現出往日的輝煌。